對2021年車市,中國汽車工業協會給出了“將達到2630萬輛,同比增長4%左右”的預判。趙英更為樂觀地預計:“明年車市增長幅度的具體數據雖不太容易預測,但同比增長5%-6%應該還是有的。”

張書林直言:“中國汽車產業作為支柱產業,要發揮穩住經濟發展基本盤的作用,必須實現每年的正增長。如果能實現每年不低于3~4%的正增長,到2025年我國汽車產銷量有望達到或超過3000萬輛......”

極不平凡的2020年即將過去。得益于對疫情的有效控制、復工復產的有序推進、國民經濟的企穩回升,國內車市正在以“V型”反轉的勢頭邁入“十四五”。展望2021年,在“雙循環”的新發展格局下,車市能否繼續保持回升的走勢?通過走訪汽車市場、采訪行業專家,經濟日報-中國經濟網汽車頻道從宏觀經濟、產業政策、市場走勢、消費趨勢、產品布局等多個維度對明年車市予以分析、判斷,力求為行業發展和企業決策提供有益參考。今日推出第三篇:幾成共識 2021年汽車市場增速不低于4%。

不久前結束的中央經濟工作會議提出,要堅持擴大內需這個戰略基點,要把擴大消費同改善人民生活品質結合起來。作為拉動我國經濟增長的第一動力,消費在2021年仍將發揮著極為重要的作用。

作為國民經濟的重要支柱性產業,“汽車產業既關系國家安全,也可承載未來高新技術,并為國家提供大眾消費產品、具有重大戰略意義的‘供給側’產業,承載著支撐國民經濟發展的責任”,原國家機械工業部汽車司副司長、中國汽車工業協會原常務副理事長兼秘書長張書林在接受經濟日報-中國經濟網記者采訪時說。

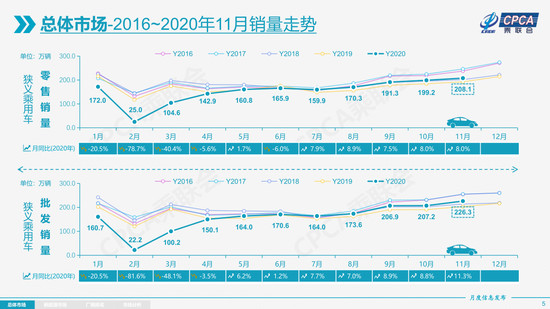

2020年,國內汽車市場連續第三年位于下行區間,加之新冠疫情突襲,汽車產業遭遇較大挑戰。伴隨國內疫情防控進入常態化,自4月以來汽車市場便呈現回暖趨勢,并逐漸形成“V型”反轉態勢。

乘聯會數據顯示,11月,國內乘用車零售208.1萬輛,同比增長8.0%,連續5個月保持了8%左右的增速;1-11月,累計零售1700.2萬輛,同比下降8.3%,降幅比前10月收窄1.9個百分點。

在消費升級趨勢的帶動下,高檔車市場表現尤為迅猛。今年前11個月,高檔車零售達231萬輛,同比增長15%。“自2010年以來,豪華車的增長速度一直保持在遠高于行業平均增速。今年也沒有遭受疫情的嚴重影響,5月以后增速一直保持在30%左右。”乘聯會秘書長崔東樹說。

與此同時,新能源汽車市場也呈現出前低后高的走勢,其中上半年增速為-43%,下半年增速預計將達70%。作為“汽車產業轉型升級、綠色發展的必由之路”,推動新能源汽車高質量發展一直是我國政策的重要推進方向。延長補貼、免征購置稅、開展新能源下鄉……從中央到地方、從短期到長期,各類政策在今年頻頻發力。10月20日,國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,更是對未來十五年我國的新能源汽車發展指明了方向。

得益于政策的持續推動和升級需求的不斷釋放,高檔車和新能源等細分市場增長強勁,進而帶動今年汽車整體銷量的預期大大好于年初。據中國汽車工業協會預計,今年我國汽車銷量有望達到2500萬輛,同比降幅將收窄至2%以內。

在對2020年車市給予樂觀預期的同時,中汽協對2021年汽車銷量也給出了“將達到2630萬輛,同比增長4%左右”的預判。中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒認為:“明年汽車市場將呈現緩慢增長態勢,未來五年汽車市場也將保持穩定,2025年有望達到3000萬輛。”

多家行業機構和專家對于明年車市也給出了延續回升的預判。張書林直言:“中國汽車產業作為支柱產業,要發揮穩住經濟發展基本盤的作用,必須實現每年的正增長。如果能實現每年不低于3~4%的正增長,到2025年我國汽車產銷量有望達到或超過3000萬輛。這應該是我們共同建立的信心和目標”。中國社會科學院工業經濟研究所工業發展室原主任趙英更為樂觀地指出,“明年車市增長幅度的具體數據雖不太容易預測,但同比增長5%-6%應該還是有的。”

乘聯會方面雖然持“謹慎樂觀”態度,但也明確表示:“預計2021年乘用車批發量的增速將達9%,零售量增速為7%”。崔東樹還分析,受新冠疫情影響導致上半年銷售基數較低,加之2021年春節相對較晚,都將對明年上半年的車市構成利好,由此形成全年的慣性上沖過程。

“在未來相當長的時間里,中國汽車市場仍會有持續的需求量。”中國汽車工業協會原副秘書長杜芳慈在接受記者采訪時分析指出,“舉例來說,今年是脫貧攻堅收官之年,最近十年累計脫貧數量可觀,他們不一定是汽車消費的實際需求量,卻同樣擁有未來可期的潛力。”

值得注意的是,當前外部經貿環境仍存在較大的不確定性,國外疫情依然呈蔓延趨勢,這對于我國汽車產業上下游產業鏈等都是一個嚴峻的考驗。近來爆發的“南北大眾”因芯片問題“停產”一事,也充分說明了這一點。“還是咱們國家自己的芯片沒跟上”,大眾中國公關部某負責人告訴經濟日報-中國經濟網記者。

還是今年的中央經濟工作會議就提出,要增強產業鏈供應鏈自主可控能力。要統籌推進補齊短板和鍛造長板,針對產業薄弱環節,實施好關鍵核心技術攻關工程,盡快解決一批“卡脖子”問題。

“我們對于中國汽車產業未來充滿樂觀,但同時也要警惕外部環境變化帶來的沖擊”,付炳鋒表示,在固鏈、補鏈、強鏈等方面下功夫,變壓力為動力,變短板為長板。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號